1、课题和实验申请

在提交实验课题之前,请仔细阅读线站介绍和研究内容,或者与线站相关工作人员联系,确认申请的课题适合在本线站进行。请在中国科学院重大科技基础设施共享服务平台上注册并提交课题申请。课题通过并分配课题总机时后,在同样的平台提交实验申请,实验机时不得超过课题总机时。

2、供光计划和运行状态

用户可以通过查询供光计划和当前运行状态,结合自己的实验进度,合理申请实验机时时间。

3、实验前准备

用户在实验机时确定后,可以联系用户办公室工作人(yhb@ustc.edu.cn, 0551-63602018),咨询完成辐射安全培训,辐射剂量牌,用户通行证和住宿等事宜。

用户应首先仔细阅读线站介绍或者用户信息页面,查看可以使用的线站设备或者实验注意事项。如果有需要其他了解或者咨询的事项,请及时联系线站工作人员,获取更多所需的相关信息。

在确认实验安排之前,建议用户与线站人员进行沟通,探讨实验的可行性、准备工作和实验操作流程等。

针对共振软X射线散射实验,用户需要与线站人员确认如下信息:

1. 能量范围;

2. 所需的散射矢量(q)值范围;

3. 样品成分,应无挥发性物质以避免影响实验站的高真空和污染CCD探测器;

4. 所使用氮化硅窗口大小和厚度;

5. 是否使用原位变温拉伸等设备;

6. 是否需要改变X射线的偏振性;

7. 其他与实验和线站等相关信息。

4、线站研究内容

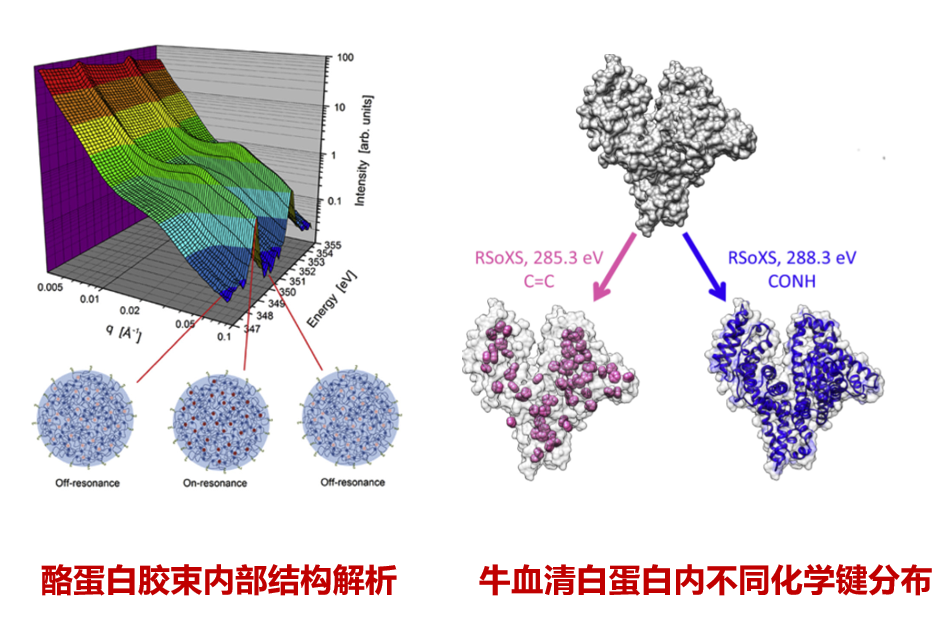

共振软X射线散射(Resonant Soft X-ray Scattering, RSoXS)基于软物质中碳、氮、氧、氟等主要组成元素的共振吸收效应,有效调控材料对不同波长软X射线的吸收截面差异,显著增强散射对比度,获取高质量散射信号,具备元素与化学态分辨能力。利用椭圆极化波荡器产生的偏振可调X射线,RSoXS还具备分子取向态的分辨能力。合肥光源RSoXS线站开发了温度、拉伸、液体等多外场样品环境,可支持有机光电、有机热电、离子交换膜等软物质材料在模拟真实加工与服役条件下的原位研究,为深入解析其纳米至介观尺度内相分离、分子取向、界面演化等复杂微观结构的动态演变过程提供了强有力的实验手段,助力建立材料微观结构与宏观性能的构效关联。

共振软X射线散射原理与技术优势

共振软X射线散射(Resonant Soft X-Ray Scattering,RSoXS)是一种融合了近边X射线吸收精细结构(NEXAFS)光谱化学敏感性与小角X射线散射(SAXS)空间分辨率的先进表征技术,其核心原理如下:

1. 共振吸收与化学敏感性

RSoXS利用X射线与材料中元素吸收边附近的电子跃迁共振效应(如 C、N、O、F等轻元素的软X射线吸收边)。当X射线能量与分子内核心电子(1s 或 2s)跃迁到未占据分子轨道的能量匹配时,会产生特征吸收峰,即NEXAFS信号。这种共振不仅具有元素选择性,还能区分不同分子键(如C-C、C=O、C≡N),从而实现对材料化学组成的精准识别,类似“化学指纹”分析。

2. 偏振依赖性与取向敏感性

分子跃迁偶极矩会使共振X射线的吸收强度随入射光偏振角变化,遵循马吕斯定律(cos2θ)。通过调控X射线偏振方向,RSoXS可探测分子价键或纳米结构的取向信息(如聚合物链的排列方向、液晶分子的有序性),这一特性被称为偏振RSoXS(P-RSoXS),是其区别于传统SAXS的关键优势。

3. 散射与空间分辨率

RSoXS将上述化学、取向敏感性与SAXS的空间分析能力结合。X射线穿过样品后,散射信号的强度分布(以散射矢量q表示,q=4πsin(θ/2)/λ,λ为X射线波长,θ为散射角)对应样品微观结构的傅里叶变换。通过分析散射图谱,可提取纳米域尺寸(d=2π/q)、分布均匀性、相分离程度等空间信息,探测尺度覆盖纳米到亚微米,适用于微观-介观尺度结构表征。

相较于依赖电子密度差的SAXS/TEM,RSoXS可区分电子密度相近但化学组成不同的相(如聚合物共混物);相较于表面敏感的AFM,可探测三维体相及埋藏结构(如多层膜内部)。

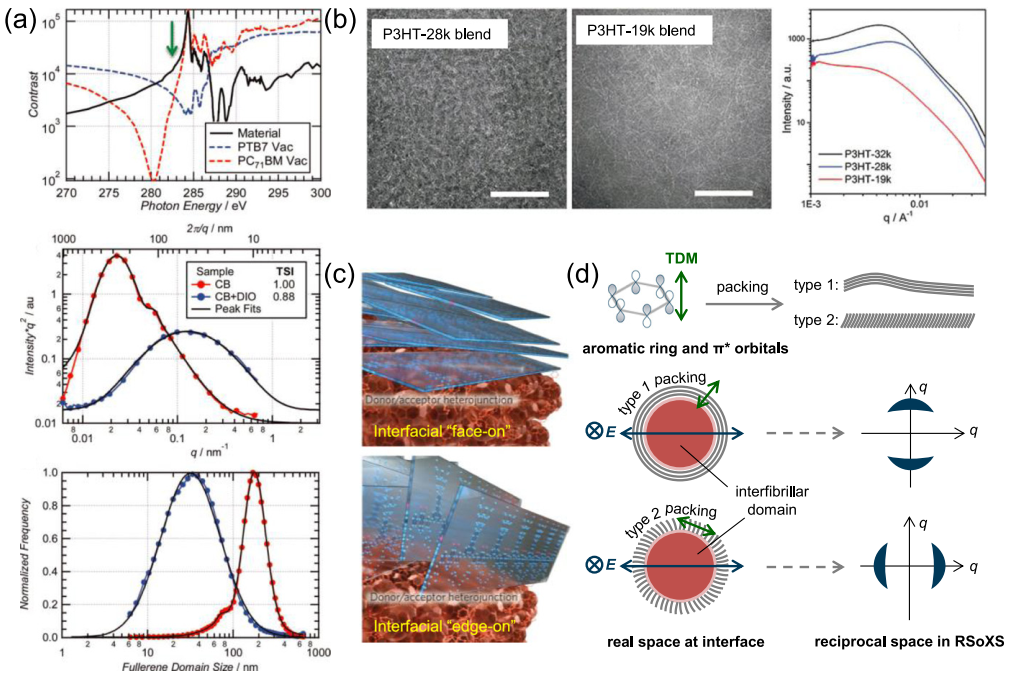

随着全球社会生产力的快速发展,化石燃料储量锐减与环境污染加剧的双重危机日益凸显,开发清洁、可再生能源已成为应对能源结构转型与生态保护的核心议题。在众多可再生能源中,太阳能因具有分布广泛、储量无限、清洁无污染等独特优势,成为当前能源开发利用的重点方向。其中,有机太阳能电池凭借材料成本低廉、制备工艺简单、器件质量轻、可柔性与大面积制备等突出特性,近年来实现了长足发展,成为极具商业化潜力的新型光伏技术之一。然而,有机太阳能电池的器件效率高度依赖其活性层的微观形貌。活性层作为光生载流子产生与分离的核心区域,其内部给体(如共轭聚合物)与受体(如PCBM)的相分离尺度、相区纯度、界面接触状态及分子取向等结构特征,直接决定光吸收效率、载流子分离效率与传输寿命。例如,若相分离尺度超过激子扩散长度(10-20 nm),会导致激子在到达异质结前复合;若相区混合过度,则会增加载流子输运过程中的陷阱态,二者均会显著降低器件效率。因此,精准表征并调控活性层形貌,是突破有机太阳能电池效率瓶颈的关键所在。

传统表征技术在解析活性层复杂形貌时存在明显局限性。扫描电子显微镜(SEM)与透射电子显微镜(TEM)虽能提供高分辨率实空间图像,但需对样品进行染色、切片等破坏性预处理,且难以区分化学组成相近的给体/受体相;硬X射线小角散射(SAXS)依赖电子密度差异获取结构信息,而有机光伏材料中给体与受体的电子密度通常较为接近,导致相分离细节难以精准捕捉;原子力显微镜(AFM)仅能表征样品表面形貌,无法反映活性层内部及埋层界面的结构特征。RSoXS技术凭借其化学敏感性、宽尺度表征能力与偏振调控特性,为有机太阳能电池活性层形貌的精准解析提供了突破性解决方案,成为推动OPV 技术发展的核心表征工具。

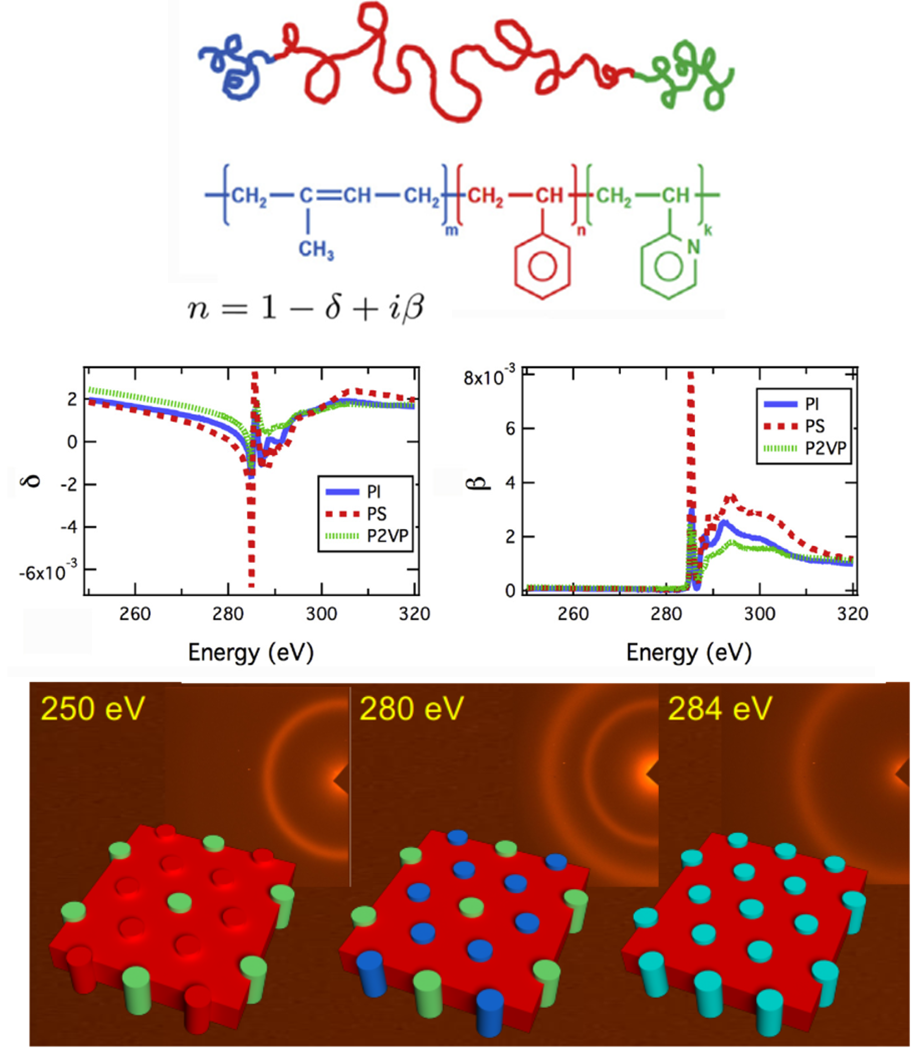

嵌段共聚物

嵌段共聚物(BCP)凭借其自组装形成的纳米级有序结构(如圆柱相、层状相、球状相),在纳米光刻、分离膜、有机电子等领域具有重要应用价值。精准解析其复杂相结构与化学组分分布,是实现结构-功能调控的核心前提。传统表征技术在这一过程中存在明显局限性。硬X射线小角散射(SAXS)依赖电子密度差异获取结构信息,但对于元素组成相近的嵌段(如聚苯乙烯-聚异戊二烯体系),电子密度差异极小,难以区分不同嵌段的相区分布;中子散射虽可通过氘代标记增强对比度,但合成成本高、周期长。

RSoXS技术凭借化学敏感性与宽尺度表征能力,为嵌段共聚物的精细结构解析提供了突破性解决方案。其核心优势在于通过将入射X射线能量精准调控至嵌段特征元素的吸收边,可利用不同嵌段在近边精细结构(NEXAFS)上的光谱差异,显著增强相区散射对比度,实现无需化学标记的“选择性成像”。例如,在聚异戊二烯-聚苯乙烯-聚2-乙烯基吡啶(PI-b-PS-b-P2VP)三嵌段共聚物体系中,硬X射线SAXS仅能观测到单一的六方密堆积圆柱结构,却无法区分PI、PS与P2VP 三相,而RSoXS通过能量调控可实现相区“选择性凸显”。当光子能量调至250 eV 时,PI与PS的色散分量匹配,散射信号仅来源于P2VP嵌段,清晰呈现其圆柱分布;调至284 eV时,PI与P2VP 的吸收分量匹配,仅PS嵌段的六方圆柱结构被检出;调至280 eV时,三相对比度均未抵消,可同时观测到PI/PS与PS/P2VP两组嵌套的六方圆柱结构,直接证实了三嵌段共聚物“双嵌套有序相”的存在,提供了更丰富的定量结构信息(如不同嵌段的晶格间距)。此外,RSoXS结合偏振调控(P-SoXS)还能进一步解析嵌段共聚物的分子取向与界面结构。以聚苯乙烯-聚2 -乙烯基吡啶(PS-b-P2VP)嵌段共聚物薄膜为例,利用线偏振软X射线,可通过散射各向异性识别PS与P2VP相界面处的分子键取向。当X射线能量调至碳K边时,PS的C-C键与P2VP的C-N键因化学环境差异,对偏振电场的响应不同,散射信号的方位角分布可直接反映键取向的择优程度。研究发现,铸态PS-b-P2VP薄膜中,层状相分子沿膜面呈“face-on”取向,且贯穿整个膜厚;经105℃退火2小时后,膜表面30 nm深度内分子取向显著无序,而膜-基底界面处仍保持高度有序,这一深度依赖的取向差异,为理解退火对嵌段共聚物薄膜性能的调控机制提供了微观依据。综上所述,RSoXS技术不仅解决了嵌段共聚物复杂相结构的“化学区分”难题,更能实现从纳米到微米尺度的多维度表征(相区分布、分子取向、深度依赖结构),为嵌段共聚物的自组装机制解析、结构调控及功能化应用提供了关键技术支撑,推动其在高精度纳米制造、能源存储等领域的应用突破。

离子交换膜材料

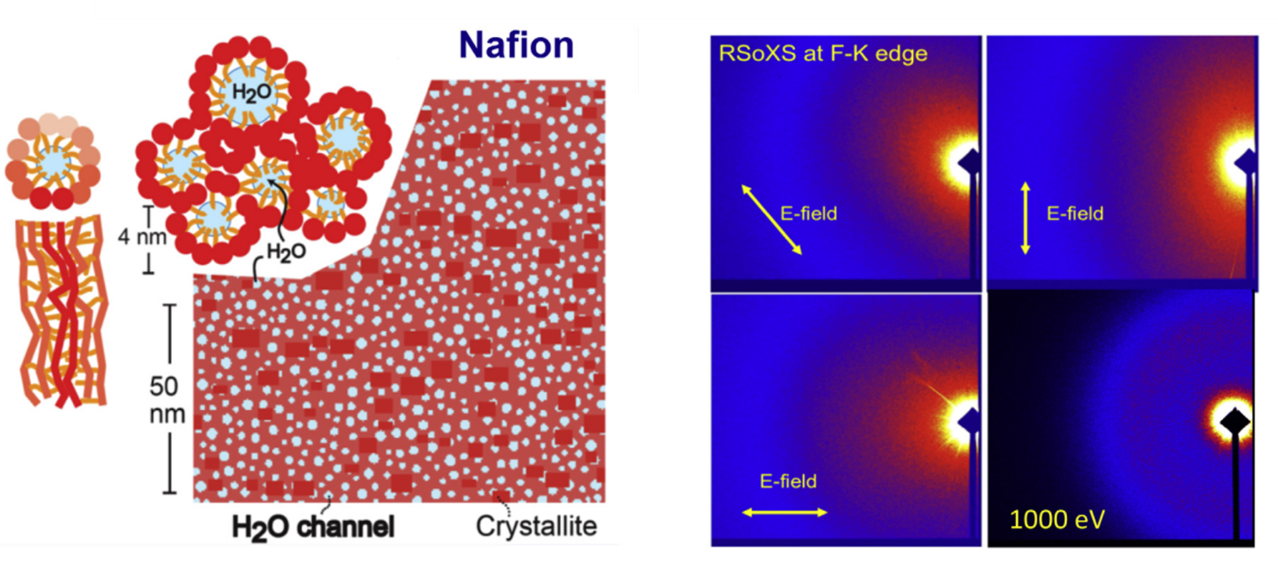

Nafion凭借卓越的质子传导性能与优异的结构、化学稳定性,已成为质子交换膜(如燃料电池用膜)领域的基准材料。在这类膜材料体系中,聚合物基质与无机组分(如质子传导相关的无机相)间存在多重界面,受界面润湿作用驱动,离子导电畴会自发形成择优取向。这种微观取向特征直接决定质子传输路径的连续性,进而对膜材料质子电导率、离子选择性等宏观传输性能产生关键调控作用。

然而,传统硬X射线小角散射(SAXS)技术在解析此类膜的异质畴结构时存在显著局限性。由于密度相近但分子取向不同的微区在硬X射线作用下电子密度差异极小,散射对比度极低,无法有效区分离子导电畴与周围基质的微观分布,更难以捕捉畴取向的细微特征,极大制约了对“界面取向-传输性能”关联的深入理解。RSoXS技术凭借能量可调的化学敏感性,为突破这一表征瓶颈提供了核心解决方案。通过将入射X射线能量精准调控至材料中特征元素的吸收边(如氟K边 696 eV),可利用不同相区在近边精细结构(NEXAFS)上的光谱差异,显著增强目标相(如含氟离子导电畴)与基质的散射对比度,实现对低对比度异质畴的精准识别与表征。

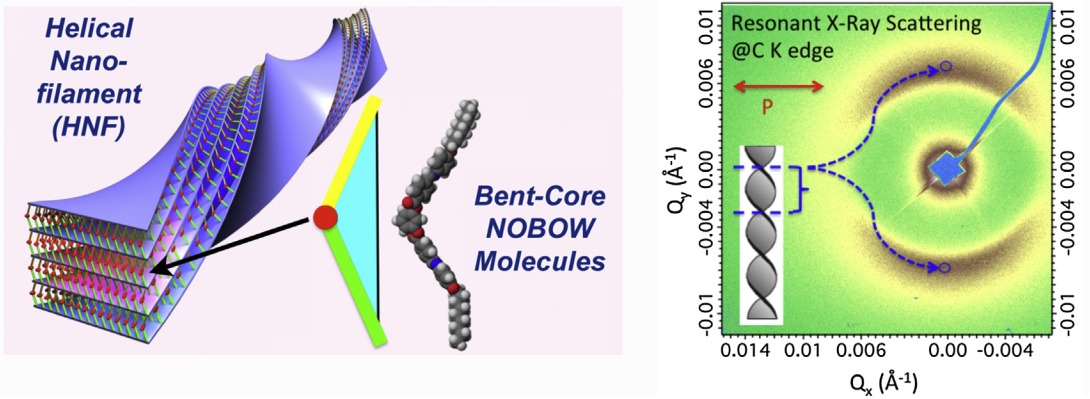

手性作为软物质材料(液晶、聚合物、生物材料等)的核心结构特征,其对材料微观有序性与宏观功能的调控作用尤为关键。在液晶体系中,分子手性的引入会打破取向有序的平衡状态。手性分子通过空间位阻或特定相互作用产生扭转力,驱动液晶中间相形成多样的螺旋结构,典型包括胆甾相(具有周期性螺旋排列的光反射特性)、蓝相(三维立方有序的双螺旋网络)、近晶- C∗相(层内分子倾斜且沿层法线螺旋排列)及扭转混合向列相(向列相基础上的局部螺旋畸变)等。这类手性诱导的螺旋结构直接决定液晶的光学(如圆二色性、选择性光反射)、介电及响应性能,是液晶显示、光调制器件等应用的核心结构基础。然而,传统表征技术难以精准捕捉螺旋结构的定量信息。常规X射线散射因化学对比度不足,难以区分手性诱导的螺旋有序与其他聚集结构;光谱技术(如圆二色谱)虽能定性反映手性,但无法提供螺旋螺距(螺旋结构的关键参数)、螺旋取向等微观结构细节。

RSoXS技术凭借化学敏感性与偏振调控能力,为液晶螺旋结构的定量表征提供了突破性解决方案。一方面,通过将入射X射线能量调控至液晶分子特征元素(如碳K边284 eV、氧K边543 eV)的吸收边,可利用手性分子与非手性分子在近边精细结构(NEXAFS)上的光谱差异,增强螺旋结构与周围基质的散射对比度,精准定位螺旋区域;另一方面,结合线偏振软X射线,RSoXS可通过散射各向异性与分子跃迁偶极矩的相互作用,解析螺旋结构的取向信息(如螺旋轴方向),并基于散射峰的q值(散射矢量)定量计算螺旋螺距。

生物材料

生物材料作为一类兼具自组装特性与显著结构层次性的特殊材料体系,其微观结构与宏观功能的关联是材料科学与生命科学交叉领域的核心研究方向。然而,传统表征技术(如硬X射线散射、电子显微镜)或因化学对比度不足难以区分成分相近的生物分子结构,或因需破坏性预处理(如染色、干燥)无法还原材料在生理环境下的真实状态,制约了对生物材料结构-功能关系的深入解析。RSoXS凭借其高的化学敏感性,为探索天然生物材料与仿生合成材料的结构机制提供了关键技术支撑。一方面,通过将入射X射线能量精准调控至生物分子特征元素(如碳K边284 eV、氮K边410 eV、氧K边543 eV)的吸收边,可利用不同生物组分(如蛋白质、多糖、脂质)在近边精细结构(NEXAFS)上的光谱差异,实现对成分相近但化学环境不同的微区的特异性识别;另一方面,结合溶液环境样品池(如硅氮化物窗口封装的液体池),RSoXS可在接近生物材料生理状态的条件下,原位表征其动态自组装过程(如胶原纤维的逐级聚合、囊泡的融合)与多层级结构(如从分子聚集体到微米级组织的多尺度有序性),无需依赖化学标记或样品干燥处理。