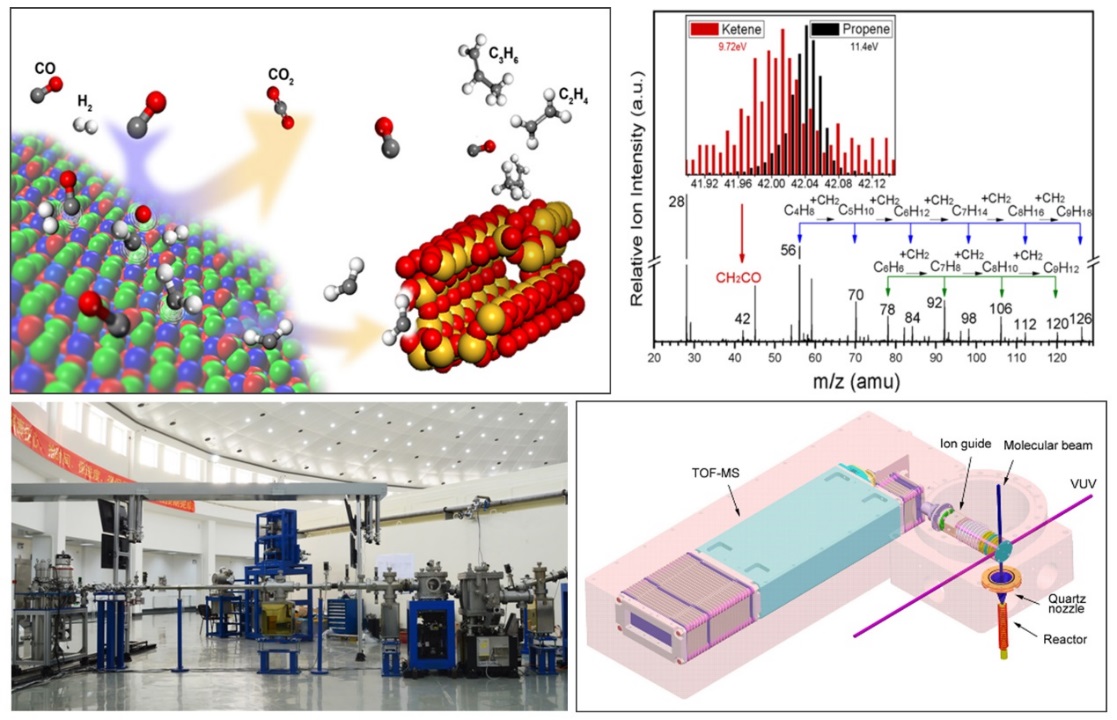

3月4日,中国科学院科学传播局和中国科学院大连化学物理研究所在北京召开了 “煤高效转化新过程”媒体见面会,包括人民日报在内的数十家新闻媒体参加,国家同步辐射实验室主任陆亚林也应邀出席了这次见面会。国家同步辐射实验室(合肥光源)的重要用户,中科院大连化学物理研究所包信和院士和潘秀莲研究员团队在合成气选择转化低碳烯烃研究中取得突破性进展。研究人员创造性地采用一种新型复合催化剂,可将煤气化产生的合成气(纯化后CO和H2的混合气体)直接转化,高选择性地一步反应获得低碳烯烃。研究成果发表在3月4日出版的国际顶级刊物《科学》杂志上(Science, 2016, 351, 1065-1068),并已申报中国发明专利和国际PCT专利。

该研究中需要对催化气相中间产物进行探测,合肥光源燃烧光束线站使用的光电离/分子束质谱实验平台对研究复杂气相反应机理具有明显优势。为此,合肥光源全力配合大连化物所研究人员,同时为他们的特殊实验需求临时调整供光计划。在大连化物所团队的带领下终于探测到了合成气催化转化中乙烯酮(CH2CO)等关键活泼中间产物,成为揭示该催化反应新机理的关键证据之一,为催化剂的进一步优化提供了理论基础。

重大升级改造完成后的合肥光源在2015年12月29日完成了工艺验收,2015年期间进入了试运行阶段,期间装置的性能及运行的稳定性、可靠性都进一步得到了大幅度的提高,基本达到国际同类装置的水平,改造后光束线和实验站的性能及用户使用效率也较改造前均有显著提升。如燃烧光束线输出波段8-20 eV,光子通量高达1013光子/秒,在国际同类光束线中达到最优水平。2015年试运行期间,合肥光源运行稳定,技术支撑能力和服务水平明显提升,得到了用户一致好评。2016年1月5日,合肥光源顺利通过了中国科学院组织的全面验收,正式进入了运行阶段。

一年多来,合肥光源坚持以重大科研产出为导向,瞄准酝酿重大创新突破的前沿领域,实施 “三高”(高端用户、高端课题、高水平产出)计划,对重点用户执行政策倾斜,对发表高水平科研成果的科研团队给予支持和奖励,积极引进和培养国内外高水平用户。包信和院士和潘秀莲研究员团队正是合肥光源众多高端用户中的其中一支。

未来合肥光源在保证稳定运行、优质开放的基础上,持续发展,为用户提供更加先进的实验平台,进一步推动我国同步辐射应用研究,取得创新性成果!

该研究中需要对催化气相中间产物进行探测,合肥光源燃烧光束线站使用的光电离/分子束质谱实验平台对研究复杂气相反应机理具有明显优势。为此,合肥光源全力配合大连化物所研究人员,同时为他们的特殊实验需求临时调整供光计划。在大连化物所团队的带领下终于探测到了合成气催化转化中乙烯酮(CH2CO)等关键活泼中间产物,成为揭示该催化反应新机理的关键证据之一,为催化剂的进一步优化提供了理论基础。

重大升级改造完成后的合肥光源在2015年12月29日完成了工艺验收,2015年期间进入了试运行阶段,期间装置的性能及运行的稳定性、可靠性都进一步得到了大幅度的提高,基本达到国际同类装置的水平,改造后光束线和实验站的性能及用户使用效率也较改造前均有显著提升。如燃烧光束线输出波段8-20 eV,光子通量高达1013光子/秒,在国际同类光束线中达到最优水平。2015年试运行期间,合肥光源运行稳定,技术支撑能力和服务水平明显提升,得到了用户一致好评。2016年1月5日,合肥光源顺利通过了中国科学院组织的全面验收,正式进入了运行阶段。

一年多来,合肥光源坚持以重大科研产出为导向,瞄准酝酿重大创新突破的前沿领域,实施 “三高”(高端用户、高端课题、高水平产出)计划,对重点用户执行政策倾斜,对发表高水平科研成果的科研团队给予支持和奖励,积极引进和培养国内外高水平用户。包信和院士和潘秀莲研究员团队正是合肥光源众多高端用户中的其中一支。

未来合肥光源在保证稳定运行、优质开放的基础上,持续发展,为用户提供更加先进的实验平台,进一步推动我国同步辐射应用研究,取得创新性成果!